楽譜浄書における、音符間隔の決めるための考え方について、まとめたいと思います。大きく分けて全体の音符間隔と、個別の音符間隔に分けられ、後者は特に、加算されたスペースの取り扱いの違いによって、様々な方法があります。今回は「全体の音符間隔の決め方」についてまとめます。

全体の音符間隔の決め方

音符間隔は一般的に音符の長さに対応してその間隔が決められます。音符の長さと間隔との対応の仕方には以下の考え方があります。

・対数的スペーシング

コンピュータ浄書において、原則的に用いられるのが対数的スペーシングです。これはスペーシング比率に基づいて、それぞれの長さの音符間隔が定められます。スペーシング比率は、ある音符と2倍の長さの音符との間において、楽譜上のスペースが何倍であるかを示します。楽譜浄書では四分音符が八分音符の2倍の間隔であることはあまりなく、1.5倍前後の間隔比が一般的です。このときのスペーシング比率は1.5となります。

対数スペーシングにおける音符間隔とスペーシング比率の関係は以下の式で表すことができます。

\begin{align} M=R^{\log _{2}N} \end{align}

R:スペーシング比率

N=2の時、R=M

N=2の時、R=M

1 ≦ R ≦ 2

N:音価倍数(倍)

2つの音符をA, Bとしその音価の値をa, bとしa>bとしたとき、

2つの音符をA, Bとしその音価の値をa, bとしa>bとしたとき、

N=a/b, a≠0, b≠0, a≠b

M:実際のスペース(倍)

楽譜上のスペースは、音符Aは音符BのM倍のスペースを取る

M:実際のスペース(倍)

楽譜上のスペースは、音符Aは音符BのM倍のスペースを取る

(1)の式をグラフで表すと下図のようになります。1 ≦ R ≦ 2の範囲で変動し(赤線)、R=1の時はM=1(緑線)なので全ての音符間隔が音価の違い関係無しに等しくなり、R=2の時はM=N(青線)なので音価の大きさと実際のスペースの長さは比例します。

スペーシング比率は1 ≦ R ≦ 2の範囲で変動しますが、2(青線)に近づけば近づくほど音価の違いが実際のスペースに反映されるようになり、1(緑線)に近づけば近づくほどスペース効率が良くなります。最適なスペーシング比率は様々な条件によって変わりますが、段の密度が高い時は1に近い方が見やすくなり、段の密度が低い時は2に近い方が見やすくなるでしょう。

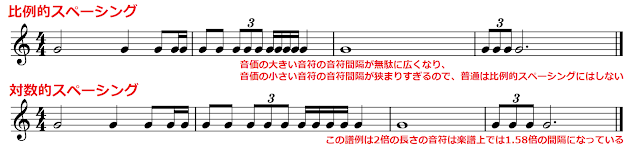

・比例的スペーシング

|

| 比例的スペーシングは不自然なので、全体の音符間隔に対して用いることは少ない |

上図左のように十六分音符で八分音符の間隔が広がるのは一般的ですが、上図右のように八分音符以下に比例的スペーシングを適用することで、八分音符の間隔を揃えることができます。Hashiboso流ではスペース効率の悪い比例的スペーシングを使うことはないですが、部分的に用いるのであれば使うメリットはあります。

・小節幅を等幅とする場合

対数的スペーシングでは、十六分音符x16の小節と四分音符x4の小節とでは、十六分音符x16の小節の方が広い幅になります。すなわち一般的には密度の濃い小節の方が小節幅が広くなるのです。小節幅を等幅にしてスペーシングするのは、一般的ではありません。しかしながら、例えばポップスのコード譜で4小節毎に段割を固定し、かつ譜面の音形よりもコード記号が優先されるべき場合であれば、コード記号を各段で縦を揃えることが重要視されることもあり得るでしょう。そのような考え方に基づいた最善の浄書が、小節幅を等幅にすることであるのも考えられます。 小節幅を等幅とする場合、比例的スペーシングであれば基本的に小節幅は等幅になります。しかし、比例的スペーシングを全体に適用すると、十六分音符などの短い音符が多く使われる譜例などでは、五線幅を相当小さくしなければ一段に4小節を入れることは不可能です。五線幅を小さくすることは、音符の小さくなるので、視認性は悪くなります。すなわち比例的スペーシングでは浄書が難しいのです。対数的スペーシングも小節幅を等幅にはできません。これらのことから、一段の中で同じ長さの音符が同じ音符間隔にすることは現実的ではないため、段単位で音符間隔を揃えることを放棄して、小節単位でスペーシングすることがおそらく最善でしょう。

上図は小節幅を等幅として小節単位でスペーシングしたものと、対数的スペーシング及び比例的スペーシングを比較したものです。第1小節~第2小節の八分音符や、第5小節~第6小節のスラッシュの間隔など、小節が異なれば音符間隔が異なってしまっていますが、比例的スペーシングのように極端に音符間隔が狭まることもなく、小節幅を等幅とするならば比例的スペーシングよりは現実的でしょう。ただ小節幅を等幅とし小節内でのみ対数スペーシングを適用した場合、小節内の拍の位置は等間隔にはおかれないため、コード記号の位置は結局揃うわけではありません。上図でも3拍目におかれるコード記号の位置を見れば、揃っているわけではないことが分かります。

上図は、コード記号の位置を合わせるために、最初の小節のみ比例的スペーシングに変更したものです。音符よりもコード記号が優先される譜例であれば、小節幅を等幅とするスペーシングが考えられると先に述べました。しかし、コード記号を揃えることを実現するために、音符間隔を崩してまでコード記号を揃える必要があるかは、私は疑問に思うところです。コード譜ではコード記号が重要だとしても、そこに音符が記述されていれば、その音符が演奏されることが期待されているので、音符の可読性の重要度の方が優位に立つのではないでしょうか。そういった場面においても小節幅を等幅にすべきだとは私は思いません。ただ、小節幅を等幅にすることが音符間隔を崩してまで望まれる場面においては、小節幅を等幅に固定し小節内においてのみ対数的スペーシングを適用することが、音符の可読性を損なわずに実現する解決策だと思われます。

・まとめ

全体の音符間隔を決める時に、もっとも基本的な考え方は対数的スペーシングです。密度の高い段ではスペーシング比率を低くする方が良く、密度の低い段ではスペーシング比率を高くする方が良い場合が多いです。

音価の長さと楽譜上の音符間隔が比例関係にあるのが、比例的スペーシングです。通常は比例的スペーシングを楽譜全体に適用することはありません。楽譜の一部分に適用するのが有効である場合があります。

最も普遍的な対数的スペーシングでは、小節幅が等しくなることはほとんどありません。小節幅を等しくする方が良い場面は非常に限られています。小節幅を等幅とする場合、小節内では対数的スペーシングを適用するのが良いでしょう。

第一回 → 第二回

0 件のコメント:

コメントを投稿