第二回では、小節始端・末尾にスペースを付与するかどうかのパターンをまとめました。第三回では、個々の音符に付随する諸記号による「加算されたスペース」の取り扱いについて、考えられるスペーシングをパターンにしてまとめます。

加算されたスペース

「加算されたスペース」は原則として、隣り合う諸記号と重ならないように設けられます。このときに、どの程度のスペースを設けるかは、流儀によって異なってきます。

スペーシングブロック

加算されたスペースの要素のうち、臨時記号・加線・符尾などの音符に付される記号と音符自身を一つのブロックとして水平スペーシングを見てみます。音部記号は音符につかない水平スペーシングの要素のため、一つの独立した水平スペーシングのブロックだと見なします。この時に、隣り合うスペーシングブロックが干渉する時に、干渉が許容できるかどうかによって流儀が分かれるでしょう。

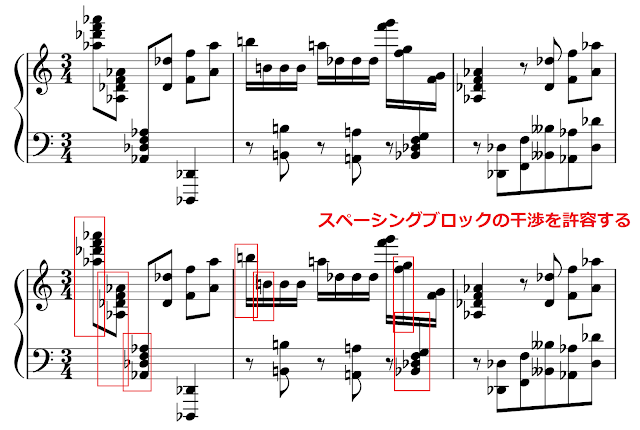

スペーシングブロックに干渉しないスペーシングを表すと下図のようになります。楽譜は左から右に読むものなので、前の音符の水平位置上に次の音符の臨時記号等の付属物が来ないように配置しています。

スペーシングブロックに干渉しないスペーシングは、スペースの無駄使いに思われる場合もあります。下図のように、スペーシングブロックの干渉を許容し、音符の上下の空いたスペースに、隣り合う音符の付属物の進入を許すスペーシングも考えられます。

異なる譜表間においては、干渉を許容しないスペーシングブロックを共有することは、あまりありません。奏者が他パートの部分を同時に見る必要性は薄いため、スペーシングブロックの考慮に入れる必要はないのです。ただし、ピアノのような2つの譜表がセットとなった大譜表においては、既に上の図で示したように考慮に入れられる場合もあります。

・音部記号

音部記号は音部記号の右側から効力を発するので、音部記号の直上や直下は音部記号の切り替わる前の領域だと解釈することができます。従って、スペーシングブロックの干渉を許容し、音部記号の直上や直下のスペースに音符を配置することは可能です。しかしながら、音部記号の直上や直下に音符が配置されるのは音部記号の効力範囲が多少紛らわしく思われるので、音部記号を一つのスペーシングブロックとして考え、音部記号の直上や直下のスペースへの他のブロックの侵入を防ぐことが一般的でしょう。

私自身としては、上図のト音記号の部分では右図のようにスペーシングブロックの干渉を許容することが多く、ヘ音記号の部分ではスペーシングブロックに干渉しないことが多いです。加算されたスペースの処理について、スペーシングブロックの干渉を許容するかどうかは一律に二者択一ではなく、各々の場面で干渉を許容したりしなかったりします。

・臨時記号、符尾、付点

臨時記号・符尾・付点などは音符に付される要素なので、これらをまとめて一つのスペーシングブロックとして考えます。

・加線

加線は水平スペーシングのブロックに考慮される場面はほぼないでしょう。ただし加線同士の接触を避けるために加線幅分のスペースを考慮されることはあります。また流儀によっては、加線幅を一定にする必要がなく、音符間隔によって加線幅を伸縮させ、加線による音符間隔への影響を排除するスタイルもあります。

加線は、符頭から左右に少しでもはみ出していれば、音高を認識することが可能なので、全ての加線幅を一定に保つ必要性はありません。したがって、水平スペーシングの密度によって加線幅を変えても良いのです。なお許容される加線の最小幅は浄書する人によって異なり、その最小幅分のスペースはスペーシングに考慮されると考えられます。

・異なる比率同士の連符

スペーシングブロックの干渉を全て許容して浄書することは可能なので、スペーシングブロックの干渉を避ける流儀は薄れていってしまいがちです。実際浄書ソフトのDoricoではスペーシングブロックの干渉を全て許容する方針で仕様が定められていますし、私個人の流儀としても、スペーシングブロックの干渉を全て許容して浄書しています。どちらの流儀が優れているかは浄書する個人が決めることですし、一方のみを正しいとするのは浄書の多様性を狭めてしまいます。この記事では、浄書の流儀が分岐するポイントを明らかにすることが目的であり、比較の結果分岐の一方を否定するためではありません。浄書をする上で、スペースを削ったり敢えて増やしたりする場面において、この記事がそれを後押しするための根拠となれば幸いです。したがって方針が一貫してさえいれば、どちらで浄書しても構いません。

浄書ソフトのDoricoでは、水平スペーシングのブロックの干渉を許容する考え方、すなわちスペーシングブロックの尊重に否定的な考え方に基づいて仕様が決められています。

|

| スペースを広げずとも臨時記号が配置可能なのに、スペースを広げているハンコ浄書の譜例 『リスト集2』 春秋社(1974), p.147 |

スペーシングブロックを尊重している譜例は、実際にハンコ浄書にも見られます(上図)。これが当時その浄書家が意図したスペーシングであるかを断定することは簡単ではありません。意図を探るには浄書家本人にインタビューするのが妥当ですが、1980年代に現役の若手浄書家を30歳だと仮定したとしても2020年時点では70歳であるように、ハンコ浄書に従事し十分な技術をもった人たちは亡くなっていっています。もはや彼らが出版譜という形で遺してきた成果物を質・量の両面で分析するしかないでしょう。それらのスペーシングが意図したものであれば、スペーシングブロックという考え方は我々の時代にも遺されるべきものです。

次回は、「加算されたスペース」以外の要因による音符間隔の調整について記したいと思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿