第四頁

第三頁では、スタイルの編集での、譜表の距離の詰め方と、「区切りとスペーサー」の使い方について記しました。

第三頁では、スタイルの編集での、譜表の距離の詰め方と、「区切りとスペーサー」の使い方について記しました。ここで細かいことですが、合唱の楽譜では、合唱の編成が決まりきっているため、二段目以降には基本的にパート名を記しません。そこで、パート名を編集します。

パート名を編集するには、楽譜の譜表上を右クリックして「譜表のプロパティ」を開きます。「譜表のプロパティ」ではいろいろな設定が可能ですが、ここではパートのプロパティの「楽器略称」を空欄にします。左下の上下矢印のボタンで、隣の譜表のプロパティに移動できます。

パート名を編集するには、楽譜の譜表上を右クリックして「譜表のプロパティ」を開きます。「譜表のプロパティ」ではいろいろな設定が可能ですが、ここではパートのプロパティの「楽器略称」を空欄にします。左下の上下矢印のボタンで、隣の譜表のプロパティに移動できます。合唱の楽譜では、編成が決まりきっているため、二段目以降のパート名を省略しますが、そうではない編成では、二段目以降に略称を表記しておくことは必要です。合唱であっても、変則的な編成の場合は、二段目以降パート名を省略してしまうと、演奏者の読譜に支障をきたすので、変則的な編成の楽譜は、パート名を省略しないようにしましょう。

さてここで楽譜のフォントを見てみましょう。一般的に出版譜の歌詞にはゴシック体よりも明朝体がよく使われます。ここで、譜面上に使われるテキストのフォントを変えてみましょう。

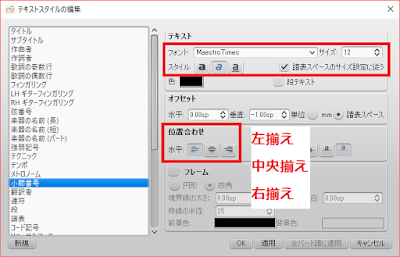

「テキストスタイルの編集」であらゆるテキストのフォントを変えることができます。メニューの「スタイル(S)」の「テキスト…」で「テキストスタイルの編集」を開くことが出来ます。

今回はフォントを以下の通りにします。フォントは皆さんの趣味で選択して良いでしょう。

タイトル 游明朝 Demibold

作曲者 IPAex明朝

作詞者 IPAex明朝

歌詞の奇数行 游明朝

歌詞の偶数行 游明朝

楽器の名前(長) Libre Baskerville 左揃え 10pt

楽器の名前(短) Libre Baskerville 左揃え 10pt

テンポ Palatino Linotype

小節番号 MaestroTimes 12pt 斜字 左揃え

段 Libre Baskerville 10pt 斜字

譜表 Libre Baskerville 10pt 斜字

クレッシェンド・デクレッシェンド Libre Baskerville 10pt 斜字

歌詞を游明朝にする時は、「スタイルの編集」の「ページ」にある「歌詞の行高」は60%まで低くしても構いません。

MaestroTimesはフリーソフトのFinale NotePadをインストールするとフォントがインストールされます。Libre Baskervilleはフリーフォントとして手に入れることが出来ます。持っていない場合は、セリフ系のフォントで、イタリック体がデザインされているものを推奨します。

MuseScoreでは、ト音記号や音符等の記譜フォントが3種類用意されています。「スタイルの編集」で記譜フォントを変えてみましょう。メニューの「スタイル(S)」の「一般…」から「スタイルの編集」を開くことができます。

GonvilleもBravuraにもMuseScore上で不具合があるので、好きなフォントを選びましょう。こちらの記事も参考にしてください。

さて、テキストのフォントや記譜フォントを変えると、右のようになっていると思います。フォントを変えるだけで、かなり楽譜の雰囲気が出てきたと思います。

実は、線記号系のフォントは、「テキストスタイルの編集」でフォントを変更しただけでは、設定が反映されません。パレットにある「cresc. - - - 」とかも同様です。「テキストスタイルの編集」の「クレッシェンド・デクレッシェンド」の設定がそこに対応していますが、既に譜面上に設置された線記号に反映させるには、また別の作業が必要です。

実は、線記号系のフォントは、「テキストスタイルの編集」でフォントを変更しただけでは、設定が反映されません。パレットにある「cresc. - - - 」とかも同様です。「テキストスタイルの編集」の「クレッシェンド・デクレッシェンド」の設定がそこに対応していますが、既に譜面上に設置された線記号に反映させるには、また別の作業が必要です。

既に設置された線記号の「cresc. - - - 」を右クリックして、「線のプロパティ」を開きます。「線のプロパティ」を開いたら左図のように、「テキスト」の右端にある「…」をクリックすると、「テキストプロパティ」が開きます。「テキストプロパティ」の右上にある「スタイルの設定にリセット」をクリックすることで、「テキストスタイルの編集」で編集した設定を線記号に適用することができます。既に設置された全ての線記号にこの作業をするのは、少し大変ですね。もしかしたら線記号を新しく入れ直した方が、早いかもしれません。

既に設置された線記号の「cresc. - - - 」を右クリックして、「線のプロパティ」を開きます。「線のプロパティ」を開いたら左図のように、「テキスト」の右端にある「…」をクリックすると、「テキストプロパティ」が開きます。「テキストプロパティ」の右上にある「スタイルの設定にリセット」をクリックすることで、「テキストスタイルの編集」で編集した設定を線記号に適用することができます。既に設置された全ての線記号にこの作業をするのは、少し大変ですね。もしかしたら線記号を新しく入れ直した方が、早いかもしれません。ここまでで、スタイルの設定を多く変更しました。スタイルの保存を行うことで、新しく楽譜を書く時にも、このスタイルを適用できるので、自分のスタイルを保存しておきましょう。最初にスタイルを読み込んでから楽譜を作れば、上記の線記号の面倒な作業はしなくてよくなります。

次回は、簡単なスペーシングを行います。

0 件のコメント:

コメントを投稿